Der Quarzoscillator - Mein Hobby ist der Amateurfunk

Hauptmenü:

- Startseite

- Lichtfunk

- 10 GHz

- Das Funkpeilen

- Generatoren

- Gegenkopplung

- Bandpässe

- Bandsperren

- Tabellen

- S-Meter Eichungen

- Dezibelrechnung

- Impressum

Der Quarzoscillator

Der Quarz in der Elektronik

Die Quarzfunktion

In der Elektronik verwendete Schwingquarze sind aus einen Quarzkristall herausgeschnittene Plättchen oder Stäbchen. Quarze haben einen piezoelektrischen Effekt. Legt man über Elektroden eine Spannung an den Quarz, so wird er sich leicht biegen. Beim gegenteiligen Effekt entsteht an den Elektroden eine Spannung, wenn man ihn etwas biegt. Das ist eine Wechselwirkung.

Kristallgläser erzeugen einen Klang (hörbare mechanische Schwingung), wenn man sie anstößt. Sie schwingen mit ihrer Eigenresonanz, ebenso wie eine Stimmgabel. Diese Schwingung nimmt aber mit der Zeit ab, bis sie ganz verschwindet.

Das ist dann eine gedämpfte Schwingung.

Auch die Quarzplättchen haben gleiche Eigenschaften. Sie haben eine sehr konstante Eigenresonanz. Sie ist in der Frequenz aber viel höher und damit unhörbar. Mit einem kleinen Spannungsimpuls kann man die Schwingquarze anstoßen. Sie schwingen dann kurzeitig auf ihrer Resonanzfrequenz. Damit der Quarz dauerhaft auf seiner Resonanzfrequenz schwingt muss er immer wieder mit einem elektronischen Verstärker erneut angestoßen werden. Das ist das Prinzip des Quarzoszillators.

Quarze haben vergleichbare Eigenschaften mit einem LC-

Quarzeigenschaften

Schwingquarze haben 2 Resonanzfrequenzen, die sich nur geringfügig unterscheiden.

1. die Serienresonanzfrequenz

2. die Parallelresonanzfrequenz.

Dabei liegt die Serienresonanzfrequenz immer etwas unterhalb der Parallelresonanzfrequenz. Quarzhersteller geben meist die Serienresonanz an. Bei der Entwicklung ist darauf zu achten, dass nur eine Oscillatorschaltung in Serienresonanz auf der vom Quarzhersteller angegebenen Serienresonanzfrequenz zufrieden schwingen wird. Beim Kauf ist auf die unterschiedlichen Eigenschaften zu achten.

Quarz-

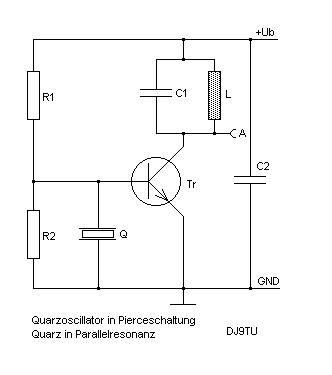

Bei diesem Quarzoscillator handelt es sich um die Pierce-

Quarz-

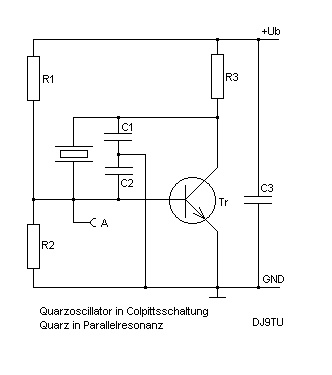

Die Grundschaltung ist ein Colpitts-

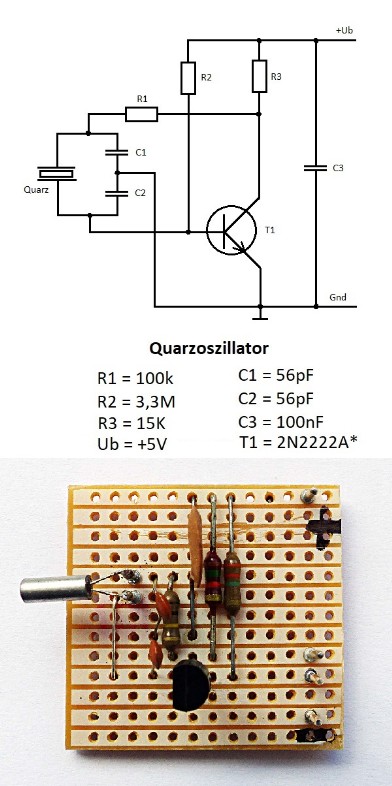

Quarzoscillator

Diese Quarzoscillatorschaltung ist kompromisslos für den Einsatz von Quarzen ausgelegt. Der Transistor Tr1 arbeitet in Basisschaltung mit ausreichender Spannungverstärkung. Der Quarz wird durch den niederohmigen Emittereingang abgeschlossen. Das verstärkte Signal wird am Kollektor entnommen. Der Transistor Tr2 in Kollektorschaltung ohne Spannungs-

R1=10k, R2=4,7k, R3=2,2k R4=1k, R5=470 Ohm, C1=22nF, C2=30pF, C3=22nF, Ub=5V, Tr1=Tr2=BC548 (BC238, BC108).

C1 und C3 sollten keramische Kondensatoren sein.

Quarze mit einer Resonanzfrequenz kleiner ca. 200 kHz lassen sich mit dem vorherigen Quarzoszillator nicht testen. Für Quarze mit der Resonanzfrequenz 32,768kHz (Uhrenquarze) oder 77,5kHz (DCF77) ist die nebenstehende Schaltung besser geeignet. Bevor die Schaltung in Betrieb genommen wird, sollte die Kollektorspannung gemessen werden. Ist sie kleiner als 1,8 V, dann muss R2 vergrößert werden. Ist die Kollektor-